数十年来、自己免疫性(遺伝性)慢性膵炎のベテラン患者だったわたし。去年いきなり自然寛解し、医師とともにボーゼンとしましたよ。ご興味おありの方は、そのときの記事をどうぞ。

『慢性膵炎が治ったら起こったこと 8発』

『何かあったの? 慢性膵炎が治ったのですよ』

膵炎は治りましたが、長年の記録(留意事項、生きる動く考えるコツ、低脂質レシピなどなど。とにかく記録するタイプだから!)を書き綴ったメモは、Evernote(←メモアプリ)にどっさり残っています。

慢性疾患が治ったからってスタミナが天から降ってくるわけではないのです。9ヶ月かかって少しずつ服薬を減らし、卒薬した現在も、ヨボヨボと体力増強につとめ、お腹にそおっと食べています。

今日の自分を大切に生きるのだ。

そんなわけで。この記事では、わたしが日常生活で実践している(なるべく)ケガをしないコツをご紹介します。

病気でヨボヨボしていると、ケガをしやすいです。

駅までの途中、低血糖でぶっ倒れ。

クタクタに疲れてブロッコリを切ってたら指をザクっ。

ふらふらケーキを焼いてたら腕がオーブンにさわって火傷。

救急センターに、近所の形成外科に、お世話になりました。

なんと。去年と今年はいちども救急センターに行ってない。これ、慢性膵炎が治ったら起こったことのひとつ。ケガをしていないのです。

病気のときは、いかにヨボヨボ度・ふらふら度・ヘロヘロ度が高いのか、ということですね。

しんどいときは仕事し過ぎず、とりあえず生き延びておきましょう。

人にやってもらえることは、なんでもかんでも人にやってもらうのが吉。(と言ってるわたしも支援を要請するのは苦手です。何かを受け取るのも超苦手。鍛錬あるのみ)

では、わたしが(なるべく)怪我をしないためにしていることリストいきます。

1. 駅のホームは真ん中を歩く

20年?もっと前?膵臓のドクターにもらった知恵です。

ホームはぜったい真ん中を歩く。

これで低血糖の発作でぶっ倒れても線路には落ちない。

先日東京まで遠征して思ったのですが。ホームの『真ん中』にスペースのない古い駅も、まだけっこう残っている印象。

そういうときは、ホームの端っこからなるべく離れた壁にへばりつくようにして移動します。

(その日も挙動不審に見えたかもしれませんが、そんなことはどーだっていいのです安全ならば)

ドクターは、ほんとうにいいこと知ってます。

2. つかれたときは料理しない

あゆう子オリジナル。怖い目痛い目に遭ってますので。

料理するのが好きなひと・苦にならないひとは、つかれていても料理しちゃう傾向なのでは?

料理は危険がいっぱいな作業です。火を使う、刃物を使う、熱々のものが近くにある。

つかれたときは、やめときましょう。

なんども痛い目に遭った経験から言います。わたしは(お料理する?しない?どうする?)と自問した時点で、やめることに決めています。

そもそも疲れているから自問しているのです。自問している時点で、もうダメな証拠。

無糖無脂肪ヨーグルトとバナナか食パンでも食べて、歯を磨いて寝るのが吉。

お風呂なんて起きたら入ればいいのです。

3. なんでも両手で

これは祖母が言っていた:両手で。

(両手ともある場合・両手とも使える場合)つかれたときは両手で。

両手で持つ。

両手で動かす。

両手で押さえる。

両手でつかまる。

両手で支える。

両手で持ち上げる。

両手を使うと他のことができないのです。それしかできない。だから集中しやすいし、何かあっても両手で対応できる。

片手で何かやりながら、もう片方で何かやるのはケガのもと。つかれたときは両手でやりましょう。

でも、ふだんから両手でやる習慣をつけておくと、つかれた頭で(両手で~)とか考えることなく自動的にできるのでおすすめ。

4. 猛烈休憩する

これは、ご近所さん(Mさん)の教え。休憩?ふつうじゃん?とお思いでしょうか。ふつうじゃない状況にいた人の教えなのですよ。

2017年の記事『猛烈セルフケアを良き隣人から学ぶ』から引用します。

Mさんには子どもがふたりいて、2番目の子が生まれてすぐに重篤な疾患がわかったそうです。臓器移植をしなければ、赤ちゃんが生きて成人するのは難しい。

さいわい母親であるMさんが生体移植ドナーとして適合し、子どもに手術に耐える体力ができしだい、自分の臓器の一部を子どもに移植することに決まりました。

Mさんに初めて会ったとき、2番目のお子さんは、身長180㎝超え、サッカー部員で真っ黒です、な高校二年生でした。手術を受ける前のビフォー写真を見せてもらったら。

なんてちびっちゃいの!2年やそこらでこんなにでかく・・・すごい。ああびっくりした。ああよかった、移植手術ができて。助かって。

Mさんと話したり行動をともにするうちに気付いたのは、Mさんはセルフケアの達人だということでした。

Mさんは自分の身体が、自分が健康であることが子どもの命を救うことを、十数年間つねに意識しながら暮らしていたひとです。

もしも自分が病気になったり自分の身体が傷ついてしまったら、移植手術ができなかったら、高い確率で子どもは生きられない。だから、家族の世話や病気の子どもの治療や教育でいそがしくても(そもそも小さな子どもをふたり育てるというのがすでに大変だ!)、猛烈なセルフケアを実践してきたのではないかな、とわたしは思うのです。

では!持病があり体力ひかえめなわたしがMさんを見て真似していることを、Mさん語録とともにご紹介します:

で、ひとつめが『休憩する』。(他の猛烈セルフケアのコツは記事を見てください)

いっしょに買い物に出かければ、とうとつに 「ハイ、休憩、休憩しようね~」と喫茶店やカフェ(←なんでもいいのです、休憩できれば)に入ります。しばらく歩いたら、また「ハイ、ジュース飲もうね~」とジューススタンドの脇に座って休憩。

とにかく有無を言わせないMさん。「そろそろ休憩しない?」とか「このお店どう?」じゃなくて、

ハイハイハイ~っとお店に入って座る。

Mさんに習い、猛烈休憩を心がけるようになって十年ちょっと。まだまだ猛烈度不足ですが、

このあいだ気温37度の東京を歩いて無事だったのは、有無を言わずに休憩したから。

(Mさんの教え記事は、もうひとつあります。『慢性膵炎の人は近所の病院と薬局に顔を売っておくのが吉』)

5. はさみで

これも祖母発のコツです。袋は手で引っ張って開けず、はさみで。

プラスチック容器の端っこで手を切ったり、紙で手を切ったり、紐やテープを手で切ろうとして指を痛めたり、そういうのイヤ。

腕力にまかせずハサミにまかせたほうが安全です。

ケガ防止のほかに、力余って袋の中身が飛び散ったりというハプニングも回避できて、よいです。

「はさみで」実践のコツは、いろんなところに置いておくことです。

わたしは『ALLEXアレックスデスクはさみ』というハサミが好きで、安全確保・ケガ防止のために、キッチンと仕事場と玄関に(合計3つ)置いています。

ホームは真ん中。

つかれたら料理しない。

なんでも両手。

猛烈休憩。

はさみ。

安全第一でお過ごしください。

本日のスペシャル

一日一新:モーニングページの紙を変更 なめらかです。

一日一冊:Ethan Mollick「Co-Intelligence: Living and Working with AI」つづき。

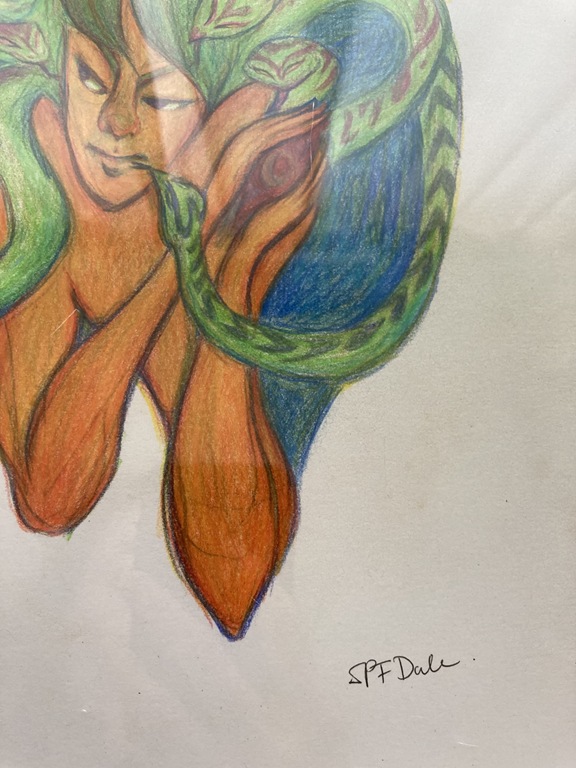

SPF Dale Trust (2024) Colored pencil on paper, approx. 21×29.7cm Price: ¥13,200 + shipping

SPF Dale Trust (2024) Colored pencil on paper, approx. 21×29.7cm Price: ¥13,200 + shipping